Je m’intéresse ici à la notion de liminalité parce qu’elle permet de penser, de manière transversale, ce qui se joue dans les « moments de transition », les « états instables », les « seuils de passage » au sein des systèmes humains, sociaux ou cognitifs.

Qu’il s’agisse de rites de passage (Van Gennep), de paradoxes relationnels (Bateson), d’entropie (vs néguentropie) informationnelle (Shannon), un réseau sémantique commun se dessine autour de la tension entre ordre et désordre, équilibre et déséquilibre, stabilité et transformation.

Tous ces auteurs, dans des champs pourtant éloignés (anthropologie, cybernétique, théorie de l’information), partagent une même préoccupation : comprendre les mécanismes de transition d’état, qu’il s’agisse du passage d’un statut social à un autre, d’un état cognitif à un nouveau schème.

Mon intérêt porte donc sur ces « espaces de transition » ces « entre-deux » et la (ma) découverte ressente des situations de liminalités vient alimenter ma réflexion notamment sur les processus de communication.

Liminalité et art photographique

Ces dernières temps, le concept anthropologique de liminalité, théorisé initialement par Arnold Van Gennep puis approfondi par Victor Turner, a connu un retour en force, dépassant largement le cadre académique pour investir la culture visuelle contemporaine. Particulièrement visible au cinéma, cette attraits pour ces espaces « intermédiaires » s’exprime encore davantage dans le domaine de la photographie.

Ainsi, sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, les hashtags #liminal ou #liminalspaces… révèlent une multitude de comptes consacrés à ces images spécifiques, caractérisées par des lieux ou des atmosphères et exprimant un« entre-deux état », un « entre-deux réalité » ou encore un « entre-deux monde ».

Au cinéma, Stanley Kubrick explore ce concept dans The Shining, où les espaces liminaux tels que les couloirs vides et inquiétants symbolisent des transitions psychologiques.

Ces lieux deviennent des métaphores visuelles de l’incertitude et de l’anxiété.

Ces images liminales captivent précisément parce qu’elles évoquent simultanément une forme de curiosité, d’attirance, mais aussi d’anxiété, plongeant le spectateur dans une atmosphère étrange, à la fois familière et perturbante.

Cet engouement s’est étendu au monde du jeu vidéo, où les environnements liminaux (espaces vides, couloirs silencieux, lieux abandonnés) sont volontairement exploités pour générer des expériences immersives teintées d’inquiétante étrangeté.

Origine anthropologique et définition

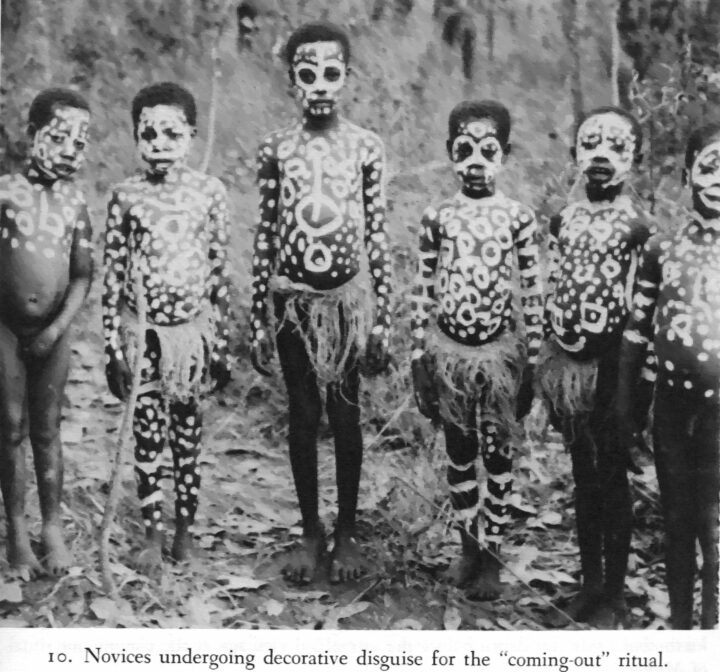

La liminalité est un concept anthropologique introduit par Arnold van Gennep dans son ouvrage « Les Rites de Passage » (1909), désignant l’état de transition entre deux phases distinctes de la vie.

Ce terme, dérivé du latin limen signifiant « seuil« , est utilisé pour décrire les périodes où les individus sont « entre-deux », ni totalement attachés à leur état précédent ni pleinement intégrés à leur nouvel état.

Ainsi selon la définition de (wikipédia), la liminalité est la seconde étape constitutive du rituel selon la théorie d’Arnold van Gennep (1873-1957).

Selon cette approche, le rituel (spécialement le rite de passage) provoque des changements pour ses participants, notamment des changements de statut.

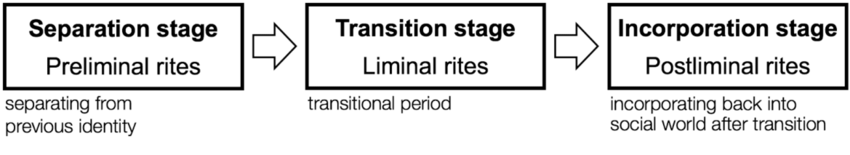

Ces changements sont accomplis par trois étapes successives :

- La séparation de l’individu par rapport à son groupe.

- La liminarité, c’est-à-dire la période du rituel pendant laquelle l’individu n’a plus son ancien statut et pas encore son nouveau statut.

- La réincorporation, c’est-à-dire le retour de l’individu parmi les siens avec un nouveau statut.

La liminalité est donc une étape transitionnelle.

Liminalité et sociologie

Dans le champ sociologique, des recherches ont montré que la personne en situation de handicap illustre de manière exemplaire une condition liminale : à la fois incluse et marginalisée, reconnue dans ses droits mais souvent maintenue en marge des dynamiques sociales ordinaires. Cette position « entre deux mondes » révèle une ambiguïté structurelle, où l’individu n’appartient pleinement ni à la norme ni à l’altérité radicale.

Dans une tout autre perspective, mais toujours dans le registre du rite de passage, si David Le Breton n’emploie pas le terme de « liminalité » (il a plutôt exploité le concept de pratiques ordaliques notamment pour illustrer les « conduites à risques ») pour qualifier les pratiques de tatouage, son analyse en permet une lecture pleinement compatible.

Dans « Signes d’identité. Tatouages, piercings et autres marques corporelles » (Métailié, 2002), il montre comment le tatouage, longtemps perçu comme une pratique marginale, s’est imposé comme un mode d’expression identitaire, souvent lié à une rupture biographique, un moment charnière, ou une volonté de redéfinition de soi. Le tatouage opère alors comme un rite corporel de passage, matérialisant sur la peau une transition subjective, et marquant un seuil entre un « avant » et un « après » — en cela, il relève pleinement d’une lecture liminale au sens anthropologique du terme.

Perspectives de transfert de la liminalité dans la communication ?

Et si certains moments du discours — en particulier les silences — pouvaient être pensés comme des espaces liminaux ?

Ces silences (même très brefs) peuvent indiquer : une forme de cognition : préparation de la suite du discours, une hésitation stratégique : peser ses mots, une dissonance cognitive, une attitude corporelle…

On peut postuler l’hypothèse suivante : Dans un échange médiatique marqué par la tension, les pauses discursives, loin d’être des absences de parole, constituent des espaces liminaux où se manifestent des stratégies d’évitement, de réajustement cognitif, de métacognition, de réflexivité et peut être même de gestion du double lien.

Dans une approche systémique, ces espaces ne concernent pas seulement le locuteur principal, mais engagent le système relationnel autour de lui (regards, attitudes, comportements…).

Le silence n’est donc pas un vide, mais une forme d’énonciation liminale qui rend visible l’invisible : le corps en tension, les hésitations cognitives, ou la préparation d’une réponse ambiguë.

Il peut aussi être l’espace où se manifeste le double lien.

Ces temps de pause, ont déjà fait l’objet de recherche en sociologie dans le champ du discours politique, par Danielle Duez « La fonction symbolique des pauses dans la parole de l’homme politique » (1999) soulignant que les silences, même très brefs, sont porteurs de significations.

Le silence donc dans le discours peut fonctionner comme un espace liminal, au sens anthropologique. Ce n’est plus seulement une interruption du flux verbal, mais un moment transitoire, chargé de signifiants implicites. Comme dans un rite de passage, ce n’est « plus tout à fait l’avant », mais « pas encore l’après ».

L’une des pistes méthodologiques envisagées pour produire du sens consiste à synchroniser le texte, l’image et les images secondaires, notamment lorsqu’il s’agit d’interactions ou de débats impliquant plusieurs personnes. On peux également analyser la voix avec des algorithmes de reconnaissance des émotions par l’audio (toutefois ces modèles sont entrainés sur la langue anglaise).

Cette synchronisation permet d’analyser les temps de pause des orateurs, en les situant dans un découpage temporel (choix de la granularité : 25 images par seconde par exemple), afin d’observer les dynamiques avant, pendant et après la suspension de la parole.

C’est dans cette perspective que j’ai expérimenté l’analyse des émotions à l’aide d’un modèle pré-entraîné, couplée à une transcription alignée temporellement.

Cette approche reste exploratoire, mais elle ouvre une voie vers une lecture plus fine de ces « entre-deux » cognitifs.

Toutefois, le recours à des modèles d’émotions fondés sur des catégories dites « universelles » (Paul Ekmann) pose la question de leur réductivité, notamment face à la complexité des contextes socio-discursifs réels.